照明ケーススタディ– category –

-

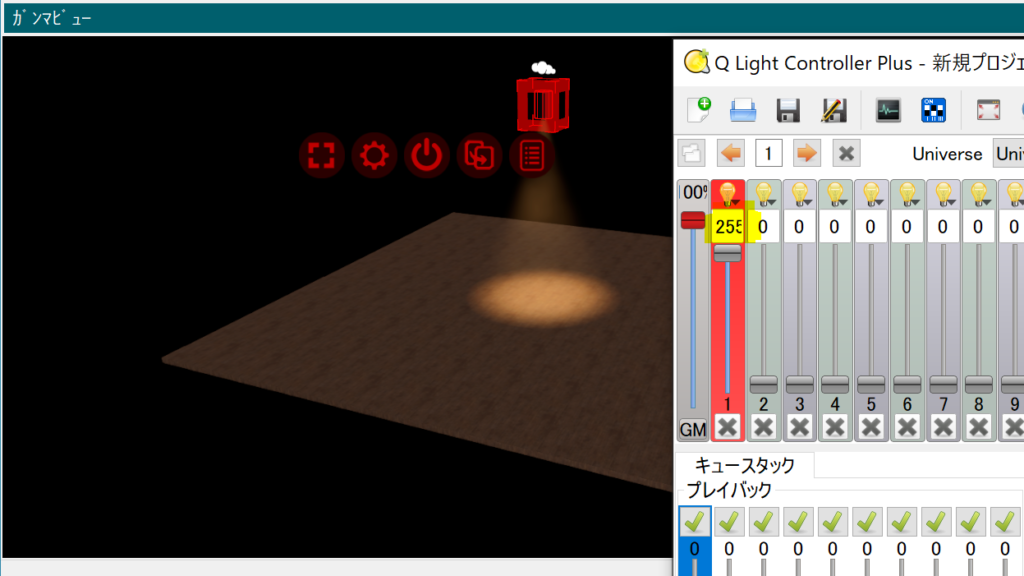

QLC+からArt-Netを送ってCaptureで照明シミュレーションをする方法

同一PC内にて、PC卓から「Capture」にArt-Netを飛ばして照明のシミュレーションがしたいという相談をいただきました。 ここでは、PC卓としてアマチュア舞台照明でよく使われる「QLC+」を想定し、Captureも無料版 (Student Edition) を使用するものとして解... -

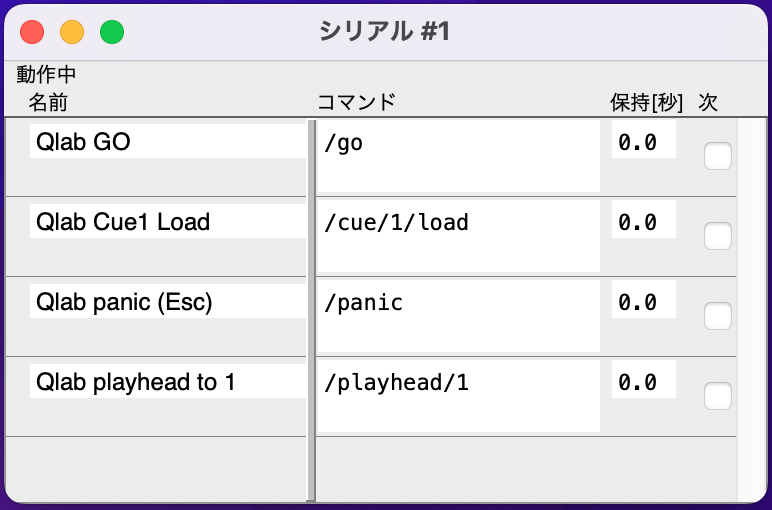

DoctorMXからQlabを叩く (シリアルを使用する方法)

Mac専用ですが、演劇の音響ポン出しにぴったりの「Qlab」というアプリがあります。無料で基礎的な機能がほとんど使えるので、愛用している音響さんも多いと思います。 私自身はほとんど使ったことがないのですが、このQlabを使って音響と照明の一括操作が... -

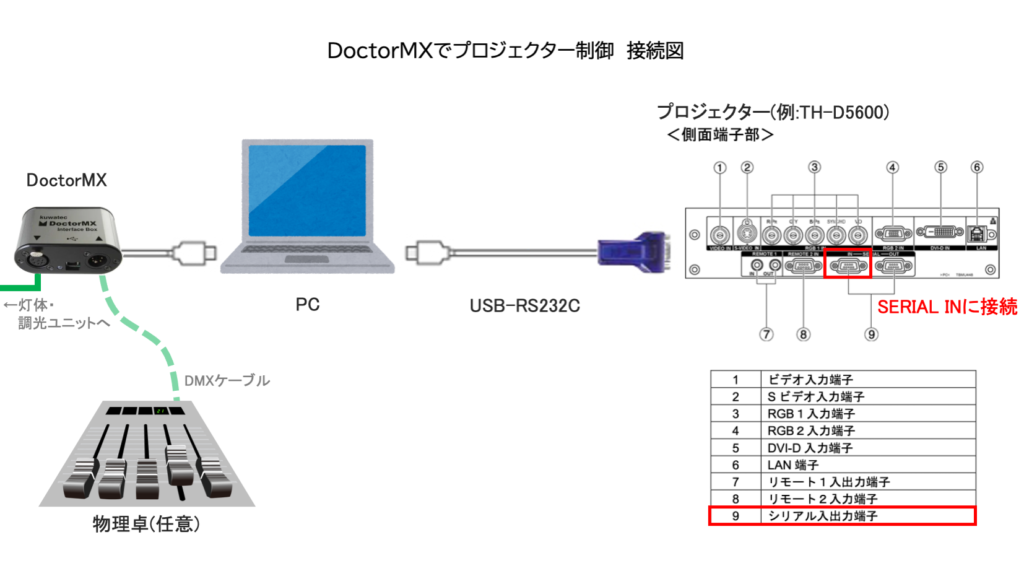

DoctorMXの「シリアル」機能でプロジェクターを操作する

DoctorMXには、ほとんど知られていない「シリアル」という機能が付いています。この機能を使って、プロジェクターの制御ができる場合があります。 【シリアル端子が付いているプロジェクター】 本記事で対象とするのは、プロジェクターの中でもシリアル端... -

コレクティブな照明とセレクティブな照明、という考え方の紹介

舞台照明のプランニング過程(流儀)を分類するときに、大きくは「コレクティブ型」と「セレクティブ型」に分けることができる、という考え方があります。これ自体は筆者の用語ではなく、舞台照明家の岩城保氏が自著で述べているものですが、アマチュア舞... -

意外と奥が深い「手持ちピンスポ」の世界

懐中電灯を使って「スポットライトごっこ」をして遊んだことのある方もいらっしゃると思いますが、極めて小規模な公演の場合、これは実際の舞台照明として有効な方法になる可能性があります。これを「手持ちピンスポ」と名付け、考察を加えてみたいと思い... -

【照明ケーススタディ】照明屋はハードとソフトを同時に考える その③

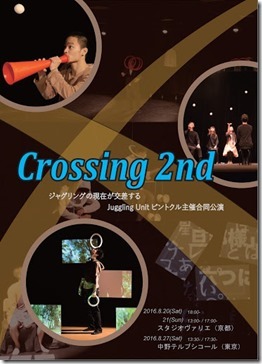

前々回、前回の記事で、とある公演 (京都―東京の2都市公演) における照明プランナーの思考回路を記述してきました。今回は最終章にあたる「東京編」です。プランの本質は変えずに別の会場向けにチューニングする過程と、現場でのトラブル対応にご注目くだ... -

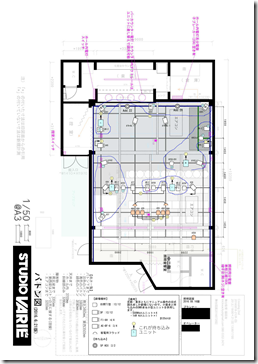

【照明ケーススタディ】照明屋はハードとソフトを同時に考える その②

1つの公演における照明の思考過程を追うシリーズの第2回目。今回は図面が完成してから、京都公演を終えるまでのお話です。 前回:【照明ケーススタディ】照明屋はハードとソフトを同時に考える その① 【仕込みに向けた準備】前回、ようやく図面の完成まで... -

【照明ケーススタディ】照明屋はハードとソフトを同時に考える その①

1つの公演における照明スタッフの思考過程を記録することはなかなか困難ですが、うまく成功すれば、照明に馴染みのない人に「こんな仕事です」と紹介する資料になり得るでしょう。 今回は、4年ほど前に参加したジャグリング3団体合同公演の記録から、照明... -

【照明ケーススタディ】引掛シーリングに舞台照明を吊る

先日ダクトレールについての記事を書きましたが、もっと身近な天井照明設備として「引っ掛けシーリング」というのがあります。おそらくほとんどのご家庭でシーリングライトの取り付けに使われている、下の写真のようなコンセントです。 これもダクトレール... -

【照明ケーススタディ】ダクトレールに吊るけど、電源は取らない

ダクトレール (配線ダクト、ライティングレール) とは「照明器具を吊ることのできるレール状のコンセント」であり、美術館やおしゃれなカフェで多く見ることができます。 このダクトレールは当然、【器具の吊り下げをし、かつレールに吊った照明器具に給電...