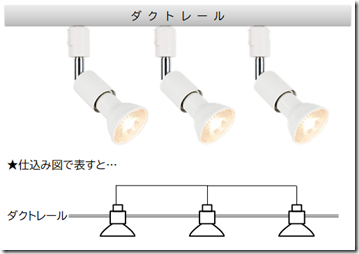

ダクトレール (配線ダクト、ライティングレール) とは「照明器具を吊ることのできるレール状のコンセント」であり、美術館やおしゃれなカフェで多く見ることができます。

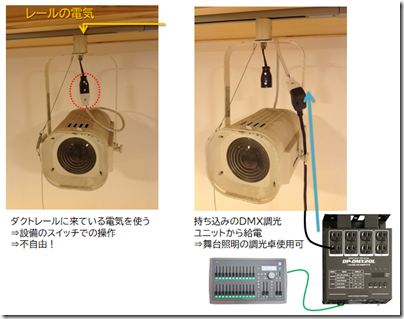

このダクトレールは当然、【器具の吊り下げをし、かつレールに吊った照明器具に給電する】ために作られています。ところが舞台照明では勝手に給電されると困ることがあるので(笑)、「ダクトレールに吊るが、給電はしない」というわがままをやってみましょう。

ダクトレールの仕組み

まずは舞台照明と関係なく、ダクトレールについて概要を説明しておきます。

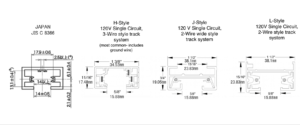

ダクトレールとは、正式名称を「ライティングダクト」と言い、JIS規格: JIS C 8366 に定められています。当ブログでは「ダクトレール」の呼び名で統一していますが、一般的にはダクトレール、ライティングダクト、配線ダクト(配ダク)、ショップライン(Panasonicの商品名)、などと呼ばれます。

外観としてはカーテンレールを少し太くしたような形をしており、通常は天井に直接固定するか、ボルトやパイプで吊り下げて使用します。パイプで吊られた黒いダクトレールなど、お洒落な飲食店で見かける機会も多いのではないでしょうか。

▲パイプで吊り下げられたダクトレール (Panasonic DH0285 カタログ写真)

そしてこのレールに、照明器具を吊り下げます。

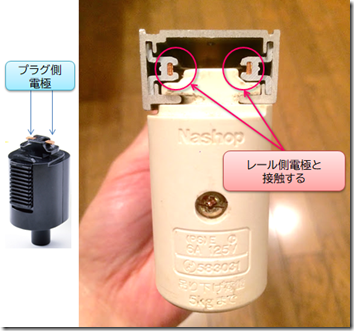

▲吊りたい位置を決めて半回転させると…

吊り下げロックされると同時に、プラグ側電極がレール内部の電極に接触し、電気が通ります。

このようにしてダクトレールは、器具の吊り下げ (物理的な固定) と電気的な接続を同時に実現しています。

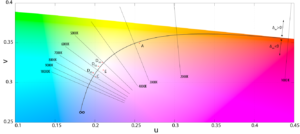

電気的な役割をまとめると以下の図のようになります。レール部分は延々と続くコンセントだと思っておけば良いです。

ダクトレールと舞台照明

さて、ダクトレールは「好きな場所に器具の吊り下げができて、電源が取れる」ということで舞台照明と相性が良いと思われるでしょう。美術展示、ギャラリー、店舗のスポット照明等に多用されていることからも、比較的舞台照明に近い性質の用途であることが分かります。

実際、小規模ギャラリー等で演劇公演やミニコンサートを実施する場合、ダクトレールを有効活用できれば、劇場の舞台照明に負けない本格的な照明演出を行うことができます。このため、会場下見の際には必ずダクトレールの有無をチェックするべきです。

ところが、ダクトレールを使って舞台照明をする場合、一つ問題が生じます。

それは同じレールに吊る限り、同じ回路になってしまうということです。自分の意志に関わらず「なってしまう」ところがポイントです。

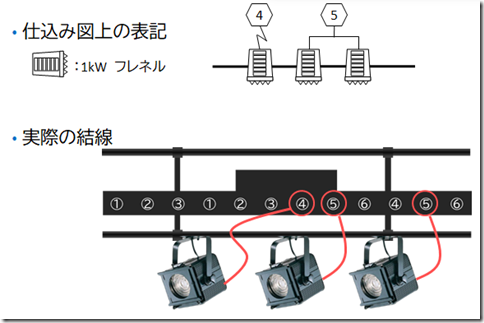

劇場の舞台照明では、バトン (鉄パイプ) に照明を吊り下げるという行為まではダクトレールと同じですが、その後どこの回路に接続するかは自由です。別々に制御したい灯体同士 (例:単サスと地明かり) は当然、別々の回路に接続しなければならないためです。

▲劇場での回路取りの例。仕込み図の指示に従って、隣接した灯体を別々の回路に接続している。灯体と回路の関係は自由に決定できるのが大前提

これに対し、ダクトレールでは吊り下げと給電を同時に行うため、吊り下げた段階で所属する回路が決定してしまいます。

▲このようなレールでは、3台を別々に制御することは電気的にできない

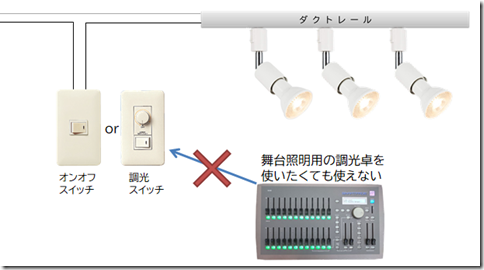

さらに、制御の問題も発生します。ダクトレールはほとんどの場合、施設の天井照明の一部であるため、壁のスイッチでオンオフする仕様になっています。ギャラリー的な施設では調光スイッチになっていることもありますが、いずれにせよ舞台照明に適した操作系であるとは言えません。

以上をまとめると、ダクトレールで舞台照明を行う場合次の2点が問題になると言えます。

- 吊り位置と回路の分離ができない。

- 操作系が施設の壁スイッチになってしまう。

これらの問題を解決し、ダクトレールで本格的な舞台照明を行うためには、記事のタイトルでもある「ダクトレールに吊るけど、電源は取らない」方法が必要なのです。

基本はダクトレール用灯体を持ち込む

ここからは具体的な方法論に入りますが、灯体の改造を伴うので基本的に自前の灯体を持ち込む前提になります。

まず、持ち込む灯体を選定します。ここで重要なのが、電源ケーブルが露出している灯体を選ぶことです。

ダクトレール用の本格的な舞台照明機材 (凸・フレネル・パーライト) も存在しますので、それを使えればベストです。

【例】

- Panasonic NQ30713K (平凸 250W)

- 日照 200W~300Wスポット (平凸・フレネル。ダクトレール対応はオプション)

- 川本舞台照明 K1 (フレネル 150W)

- ビームテックのやつ (PAR16)

- ETC ソースフォーミニ (プロファイル)

- 日本応用光学 FPC (プロファイル)

- 任意の灯体にGONGのダクトレールプラグを自前で取り付ける (PAR36等はこれで対応可能)

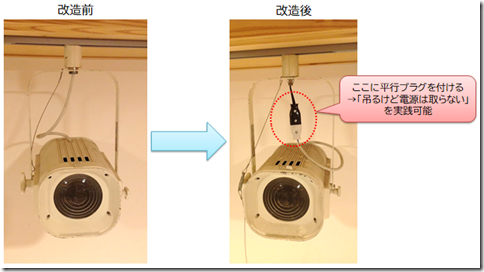

次に、灯体の電源ケーブルをダクトレールプラグから外して、代わりに平行プラグを付けます。

この方法であればダクトレールプラグ自体はそのまま残すので、「ダクトレールに吊るけど電源は取らない」を簡単に実践できるわけです。

あとは、自分で持ち込んだ調光卓・調光ユニットから給電すれば、舞台照明と同じ感覚で調光制御をすることができます。

実践例

ここからは、私が過去に関わった公演から、ダクトレールを活用している例を紹介します。

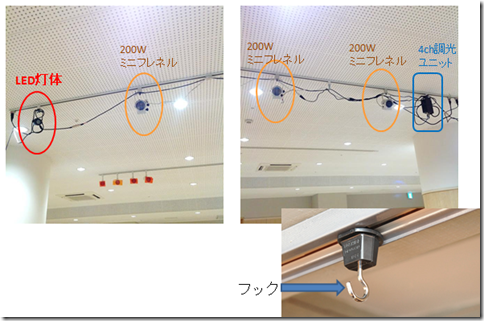

- 1本のダクトレールに、200Wミニフレネル (丸茂MNI) ×3、小型LED (Micro Wash RGBW)、4ch調光ユ二ットを吊り下げています。

- ダクトレール内に調光ユニットまで吊り下げているのが特徴です。

- ダクトレール自体は直回路だったので、調光ユニットとLED灯体の電源はダクトレールからコンセントプラグを使って取得しています。これにより、地上からの立ち上げケーブルはDMXケーブル1本のみとなり、見た目にも綺麗です。

- バトンと違ってケーブルを巻き付けることができないので、空中を這うケーブルができるだけ垂れ下がらないように、フックを使用しました。

【実践例②】仕込み図はこちら

- 実践例①の規模を大きくしたものです。

- こちらもダクトレール自体は直回路のため、調光ユニット自体の電源やLED灯体の電源は、レールから取っています。ただしダクトレールプラグの許容電流が1個あたり7Aであることに留意する必要があります。

- ボルト吊り下げのダクトレールなので、レールにクリップライトを挟むことができます。画像の中では中央少し右寄りの黒い灯体 (K1) はクリップでレールを挟んで取り付けています。

- ボルト吊り下げのため、天井との間に空間があります。なるべくケーブル類はダクトレールの上に這わせるようにすれば、見た目もよくなるでしょう。(この写真ではあまり綺麗な配線ではありませんが……)

【実践例③】仕込み図はこちら

- コン劇プレゼンツ『DOKUSAISHA』、池袋のスタジオ空洞で上演された作品です。

- ここはダクトレール自体に調光がかかっており、壁の調光ダイヤルスイッチで操作します。このためレール自体から調光ユニットやLED灯体の電源を取ることはできません。よってダクトレールは本当に吊り場としてのみ使い、電源はすべて地上から長いケーブルで立ち上げています。

- 梁の多いスタジオ、かつボルト吊りのレールだったので、ケーブル類はそれほど気を使わなくても観客から見えない上空部分に押し込むことができました。

- 写真2枚目は、1m程度の長いボルトを使って灯体の高さを下げ、SSを作っている写真です。タッパが低いので、SSはスタンドで作らなくても上空から下ろしてくれば良い感じの高さになります。

まとめ

今回は舞台照明におけるダクトレールの活用方法として、「吊るけど電源は取らない」という方法を紹介しました。

ちなみに今回は改造した灯体を持ち込む前提になっていますが、無改造のダクトレール灯体に外部から給電する裏技的な方法も無いわけではないです。この話はまた今度にしましょう。

…個人的にはダクトレールを使用した舞台照明には思い入れがあって、第39回日本照明家協会賞新人賞を受賞した『あの星にとどかない』という作品も、ダクトレールをフル活用した非劇場空間での照明だったりします。この話も追々できればいいな……

コメント