アメリカに限らずですが、住宅照明としてシーリングライトのような面光源を部屋の中央にドーンと配置するスタイルではない文化圏の場合、スタンドライトやデスクランプ等の局所照明を組み合わせて全体を明るくする方向になります。

こうした文化圏では、ほぼ唯一の天井照明がダクトレール (lighting track) というケースもそれなりにあると思います。

私のアメリカでの新居も同じ状況で、台所にはダウンライトが設置されていますが、リビングやベッドルームは基本的に天井照明がありません。唯一あるのは、リビングの中途半端な位置にあるダクトレールのみです。

これを少しでも活用しようと思い、延長用のダクトレールや、対応する照明器具を探していたのですが……

なんと、アメリカのダクトレールは規格が複数あって、それぞれ互換性が無いまま、統一されていないらしいことが分かってきました。

日本のダクトレール

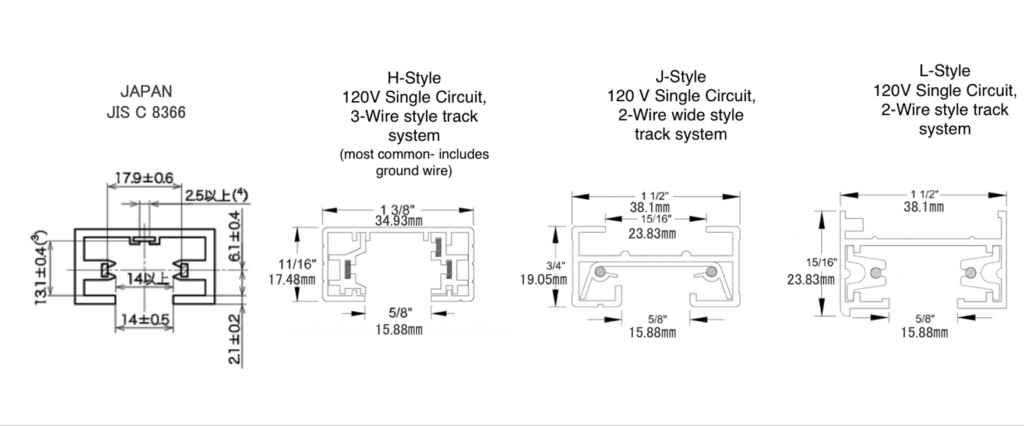

日本のダクトレールについては、別の記事 「ダクトレールに吊るけど、電源は取らない」にて紹介していますのでそちらをご覧ください。日本のダクトレールは、基本的にJIS規格 (JIS C 8366 「ライティングダクト」) に準拠しており、規格は統一されています。

アメリカのダクトレール

アメリカのダクトレールは、lighting track と呼ばれています。そこに吊り下げる照明器具は head などと呼ばれているようです。主に3種類の規格があります。

L-type

Lightolierという照明器具会社が一番最初に作ったのでL-typeというそうです。Alcon lightingの解説記事によれば、1961年にLightolier社のAnthony Donatoというデザイナーが考案したのが始まりのようです。おそらく3タイプの中で最も古いと思われます。日本のダクトレールにもよく似ています。もしかすると日本の規格もL-typeから派生したものかもしれません。

J-type

Junoという照明器具メーカーが最初に作ったのでJ-typeというそうです。ほとんどL-typeと同じに見えますが、若干開口幅が広いそうです。完全に競合していますね。

H-type

Haloという照明器具メーカーが最初に作ったのでH-typeというそうです。上述の解説記事によれば、1970年代にHalo社が新しく、安価なダクトレール器具を作ったということです。

3タイプの中で唯一3極 (2極アース付き) です。

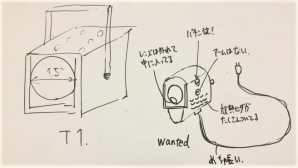

筆者の自宅にあるのもこれです。左右非対称なので、灯具が反対向きに入らないような工夫かと思いきや、普通に反対向きでも取り付けできてしまうので、よく確認して取り付ける必要があります。また、左右非対称であるがゆえに、レールのT字ジョイントが┣方向と┫方向で別々の商品として販売されており、非常に面倒くさいです。

筆者は一度T字ジョイントを左右間違えて買ってしまったのですが、内部を分解すると左右を入れ替えられる構造になっていたので、どうにか事なきを得ました。

日本のダクトレールとの比較

せっかくなので、日本のダクトレールとの寸法比較を掲載したいと思います。

比べてみると、アメリカのダクトレールの方が全体的に「ひと回り大きい」ことが分かります。また、J-type、L-typeは、レールと天井の間に隙間ができるような構造になっていることも分かります。

同じダクトレールと言っても、少しずつ設計思想が違って面白いですね。面白いですが、困るのでアメリカのダクトレールは統一してほしいです。

コメント