在宅で舞台照明のオペレーションをすることについて考えてみました。

「リモート演劇」という取り組み

ここ数日、一部の演劇人によって繰り広げられている「リモート演劇」の取り組みに触発されて、この記事を書いています。

リモート演劇の提案(βタイプ)|Naoki Tsujimoto

https://note.com/propmind/n/n89975f75f08d

Twitterで、「スペイン風邪の後には“狂騒の20年代”という好景気があった」というツイートを見ました。

舞台照明の世界も、1920年代はレンズスポットと調光器(抵抗器)の本格化により新たな局面を迎えつつありました。

……感染症の暗いトンネルの向こうには、新しい時代があるのかもしれません。

ある種の思考実験として

もちろん、私も照明のド素人ではないので(アマチュアではありますが)、実際に在宅での照明オペを実施しようとした場合、実効性が薄いことはよく理解しています。

舞台照明って、まず現場に行って灯体を仕込まなければいけませんからね。その時点で Working from Home になっていません。

ですので、あくまでお遊び的なアイデアとして聞いてほしいです。

とはいえ、上述したような新分野:リモート演劇の分野では実用性があるかも知れませんので、使って頂けるなら大歓迎です。一緒に実験したい方、ぜひお声がけください。

これから書くようなことができれば、諸々のシステムと組み合わせて、リモート演劇で出演者の自宅照明を操作することも可能です。

実績のある手法

実を言うと、私は過去に「リモート舞台照明」を本番の舞台に上げたことがあります。

それは2017年の『Remote Lighting』という作品でした。

東京→京都 照明遠隔操作実験 その① pic.twitter.com/UtzkOSIfYu

窶? パ技ラボ (@pagirabo) November 12, 2017

これは僕の大学時代からの友人が「秘密基地」というジャグリングのイベントを定期的に開催しており、その中の1演目として上演したものです。

当時の演目紹介にはこのようなことが書かれています。

私はこの春から東京で会社員をするようになったのですが、これからも舞台照明に関わっていきたいと思っています。

そこで思ったわけです。照明を遠隔地から操作する仕組みを作れば、東京に居ながらにして舞台に参加できるじゃないかと。

(中略)

舞台に乗せる以上、この演目で何が行われているのか、お客様に分かるようにしなければなりません。

ただ「照明の明るさが変わる」という結果だけを提示されても、その場で操作しているのか、本当に東京で操作しているのか、分からないですよね。

なので、Skypeで中継を行うとか、そうするとカメラの画角はどうするとか、Skype回線と照明を操作する回線は別々の方がいいのかとか、京都にいる照明さんとはどのように連携するのかとか……、色々な課題に発展していくわけです。それらを一つ一つ解決していって、ようやく本番にこぎつけることができます。

技術としては小さなものでも、それをナマの舞台に乗せるとはどういうことなのか、身に染みて感じられる日々です。

…なんか偉そうなことを言っていますが、実際にはほとんど実用性の無いものでした。ただイロモノ的に、「遠隔地から照明を操作する」という現象自体を、遅延なども含めてパフォーマンス化したもので、“本気で本物の” 舞台照明とはちょっと違います。

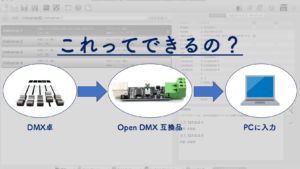

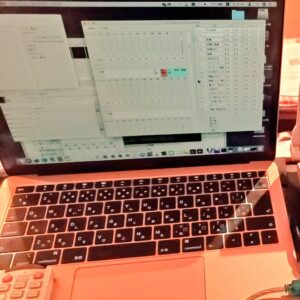

この時使用した技術は、以下のようなものでした。

- DoctorMX: 舞台照明の制御信号(DMX信号)を料理する機器

- Max7: ビジュアルプログラミング言語

- InternetMIDI: その名の通り、インターネットでMIDI送受信

- Skype: 映像中継に使用

- WiMAX回線

技術系の方ならもう何となく察しが付くと思いますが、「東京から京都の照明を操作する」として、

【東京:送信側】

- 調光卓を操作する

- DoctorMXでPCにDMXを取り込み、MIDIに変換

- MaxでMIDIの送信タイミングなどを調整・整形

- InternetMIDIでインターネットに送信

【京都:受信側】

- InternetMIDIで東京からのMIDI信号を受信

- DoctorMXでDMXに変換

- DMXケーブルで灯体に接続

- 灯体の明るさや色が変わる

このような非常に煩雑なステップを踏んでいました。

最初は③のステップを飛ばしてInternetMIDIにガンガンMIDIを突っ込んでいたのですが、時間が経つとパケット詰まりのような現象を起こして遅くなっていくことが分かり、負荷をかけないようにMaxで一旦受けて整形するようにしました。

そんな工夫をしても、京都にいる観客の目線からは、キッカケ(照明変化のおいしいタイミング)に対して2秒ほど遅れて照明が変化していたようです。

Skype越しに舞台の映像を見て、さらに信号の遅延もあるので当然ですが、2秒はさすがに実用性がない……

また、InternetMIDIはこの演目にしか使わないのに $69 × 2ライセンス分購入し、地味な出費でした。(ひょっとしたら受信側は主催の中西みみず君に購入してもらっていたかも知れません。そうだったら今更申し訳ない。)

今後の展開

上記のような方法はさすがに実用性が無いので、多少はネットワーク関係のことも勉強し、今後はVPNを利用し、遠隔地のPC同士直接DMXをやり取りできるようにしたいと思います。幸い、DMXをUDPに乗せてLANに流す規格は2つほどあるので (Art-NetとsACN) 、VPNで遠隔地のPCをLAN化してしまえばすんなり通るのではないかと思います。

一方で、映像の遅延には課題が残ります。ただこれも、先日Zoomの低遅延ぶりにビックリしたところなので、解決されつつあるのかなと思います。

Twitterではこのような意見もいただきました。

低遅延映像伝送って、未だに指揮者モニタがデジタル化出来ないくらい面倒な問題なので、むしろ定遅延を狙った方がいいような。

窶? kaz (@kaz141421356) April 6, 2020

確かにそうですね。「定」遅延であれば、身体の方を適応させてタイミングの取り方をオフセットさせることで、安定したオペレーションが可能になるかもしれません。

ちょっとワクワクしますね。誰か一緒に試してみませんか。

コメント