※この記事を読む前に、まずは「パッチって何だろう」と、「強電パッチとは?」をご覧ください。

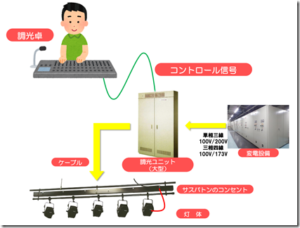

世の中コンピュータの時代なので、照明でパッチ(パッチング)と言えば照明卓の脳みその中で行われる、いわゆるソフトパッチのことしか指さなくなってきていますが、まだまだ強電パッチをしなきゃいけない状況はあると思います。

そこで、強電パッチをしなきゃいけない状況を列挙してみました。

1.ホールのシステムが今でも強電パッチ時代のもの

小劇場以外の公共ホールなどでは、むしろ今となっては貴重なのでは。

2.ディムパック

そりゃそうだ。大人しく強電パッチして、切り替え盤を持っていきましょう。

ディムパックをDMX化する方法は一応あるんですけどね…

3.DMX卓だけど、ソフトパッチできない

出たよ安物卓!なんて言わずに…

数万円台までの比較的安価な調光卓であれば珍しくもないことです。大人しく強電パッチしましょう。

ちなみによく誤解されていますが、ELATIONのSCENE SETTER(シーンセッター)やSCENE SETTER-48(シーンセッター48)は512chフルにパッチできます。(ELATION以外のメーカーのSCENE SETTERでは出来ないみたいです)

4.小屋の最大電力が厳しく、単相三線の相バランスを考える必要がある

おそらく最も「正当な理由のある」強電パッチの例。小劇場にありがち。

5.調光ユニットの回路数よりも、常設コンセント・仮設マルチの本数が多い

これも割とやむを得ないパターン。ユニット回路数より多い♂プラグの中から灯体が繋がっているものを選び取る作業が必要なので、強電パッチ設備を作らざるを得ない。

小劇場で強電パッチ設備のあるところ(京都では、無いところの方が少ない?)はほとんどこのパターンなのでは?

若手劇団御用達、下鴨の人間座スタジオさんなんかは「ユニット24chに対し常設マルチ32本」で、典型的です。

どうでしょう…?

これ以外にもあったら教えてください!

【雑談】強電パッチが必要なシチュエーション

2013年10月19日

コメント