舞台で低圧ナトリウムランプを3回以上使ったことがあったり、調光対応LED電球を平然と本番で使ったりと、変な光源を舞台で使うことが多いのですが、今度の舞台で水銀灯を使いたいと相談を受けたのであれこれ準備してきました。

水銀ランプもいろいろあって、最初は蛍光水銀ランプやらバラストレス水銀灯も検討していたのですが、

- じわーっと遅く点灯する感じが良い → バラストレス水銀灯は白熱電球を内蔵していて、それがすぐ点灯してしまうのでNG

- 蛍光水銀ランプ(電球っぽい色で演色性もそこそこ)よりも、透明水銀ランプの異常な青緑色の方がいいんじゃない? → 採用

ということで、岩崎電気の安定器+東芝の透明型水銀ランプ という、40年前の体育館か何か?みたいな超レトロな構成になりました。

2021年までに水銀灯は製造されなくなりますからねー、もう新品の水銀ランプなんて手に入りにくくなってきました。

まずは中古で安定器を落札。

そんなに大きくはないのですが、とにかく重い!密度が!

で、この安定器の口出線(写真でいうと、左端からちょろっと出てる4本の電線)にプラグを付ければいいのですが…

- 中古なので、口出線が短く切断されていて扱いづらい

- 舞台照明用に仮設するものなので、このペラい電線のままだと心許ない

というわけで、電線を継ぎ足すことにしました。

まずは口出線の側を開腹。中に蜘蛛が4匹死んでいる程度には隙間のある空間だったので、電線の継ぎ接ぎ部はこの空洞に押し込めるだろうと判断。

そして、電線を突き合わせ接続子で接続~~

リングスリーブ用の工具で圧着しちゃってます。本当は圧着端子用を使うのかな?

もちろん圧着後はビニルテープや自己融着テープをぐるぐる巻きにします。

一次側(100Vコンセントに差す側)は、灯体補修に使ったプラグ付きネオプレーンコードが余っていたのでこれを使用。

二次側(水銀灯用の200Vが出てくる方)は、少しボロいゴムキャブタイヤ(2CT)が余っていたのでそれで。ゴムキャブを使うと、一気に「舞台照明」って感じが増しますね(笑)

水銀灯は体育館や街路灯などの固定照明に使うものなので、二次側は本来、ランプのソケットに繋いだまま固定してしまうのですが、

舞台で使うので、二次側とソケットの間も切り離せるようにした方が便利です。

そこで、二次側は特殊なコネクターを使って誤結線防止を図りました。

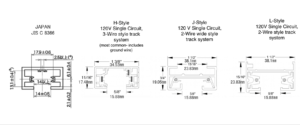

引掛2P15Aコネクタです。ふつうのコンセントによく似ていますがお互い刺さりません。125V定格なのですが200Vで使っちゃいます。許して。

メス側は防水のものしか売ってないのですが、買ってみたらなんと、単体でも使えそうなコネクタと、防水用のゴムが別のパーツとして入っていました。

合理的なのか手抜きなのか……(笑)

きちんと(?)電線接合部も内側に隠れ、舞台照明器具っぽい仮設感が出てきました。

「なんでも仮設を見越して付け外しできるようにする」、というのが舞台照明器具っぽさなのです。コネクターしかり、灯体のハンガーしかり。

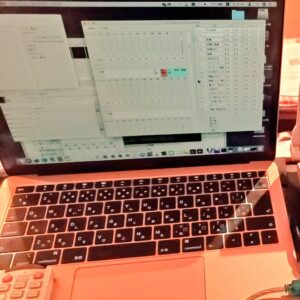

ということで、いざ点灯~~

いい色!この怪しい青緑!演色性はRa=14という驚異の低さ!

よかったら動画もご覧ください。放電が起こる時のパチパチ感もなかなかいい味出してます。

ちなみにこの後自宅でしばらく点灯していました。(転がしておくとあちこち燃えるので、もちろん空中にクリップ付きソケットで固定して)

明るすぎる!勘弁してくれ……

コメント