ブログで取り上げるにはあまりにも今更感がありますが、これに救われたアマチュアは本当に多いと思います。

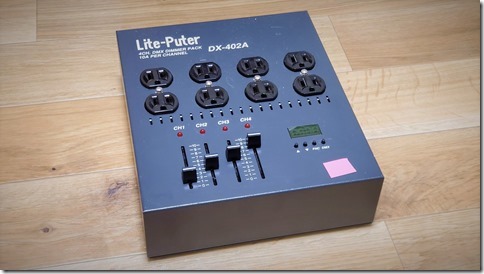

Lite-Puter / DX-402A です。

概要と特徴

【機種名】DX-402A

【メーカー】Lite-Puter

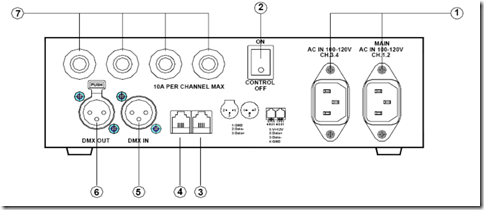

【容量・ディマー数】10A(1kW) x 4dimmer

(但し、1+2, 3+4の合計はそれぞれ15A=1500Wまで)

【調光信号】DMX512、本体フェーダーのどちらからも操作可能

【特徴】

◎本体フェーダーの操作は誰が見ても操作できる直感性。入門機に最適

◎付属の吊り金具にダボの取り付けが可能。やや重いが、バトンに吊れる

◎調光カーブが自然 (DP-415等に比べて)

◎ファンレス。無音

△やや重い

△DMXで操作するときにフェーダーがうっかり上がっているミスをしがち

◎=良い点、△=いまいちな点、・=良くも悪くもな点

コメント

これに救われたアマチュアは本当に多いと思います。価格帯と性能のコスパ的な意味で。

もちろんシーンセッターなどのDMX卓とDP-415などの調光ユニットを個別に購入する方が安くて多機能だったりするわけですが、2010年代の前半まではネット上の舞台照明コンテンツも少なく、ド素人が何を買っていいかも分からなかったし、誰も親切に説明してくれなかったわけですよ。

そんな中に、明らかに「フェーダーとコンセント」が付いている機材がある。あのコンセントにスポットライトをつないでフェーダーを動かせば調光できるんだろうなと誰でも思う見た目をしている。そのことの貴重さが際立っていたと思います。

もちろん、昔からこの手の直感的な「調光卓 兼 調光ユニット」は存在したのですが、私が高校生の頃 (2010年) くらいまでは、けっこう大真面目に秋月電子の調光器キットを使って自作卓を作るという方法が紹介されていて、実際に検索で上位に引っかかっていたので、無知な私は「文化祭のクラス劇を良くするためにはこうやって自作しなければならないんだ、大変だなあ」と思い込んでいたりしました。

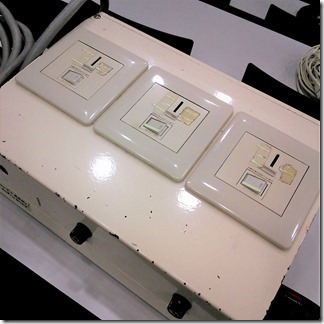

もっと伝統的な (?) 簡易調光器の系譜と言えば、他にもありまして

こんな感じの機材を使って、どうにかしていたわけですね。

スライダックはもともと舞台用じゃないので様々な取り扱い上の注意がありますし、トライダックやディムパックは国産でそれなりに高いですし、家庭用スイッチ寄せ集め卓でも、泥臭い見た目のわりに調光スイッチ部分だけで1個1万円もしたりします。(1100Wタイプの場合)

何も買えないので、スイッチ付きタップを使ってON/OFFのみで演劇公演をやっていたという悲惨な話も多く聞かれました。

そういう中にあって、台湾からやってきたDX-402Aは、実にちょうどいいポジションを獲得したのだろうと思います。

もちろん、プロの方面では普通にDMXの小型調光器として、舞台美術の床下に大量に仕込まれているのも見たことがあります。分散ディマーとかいう概念が注目され始めた時期と重なるのでしょうね。

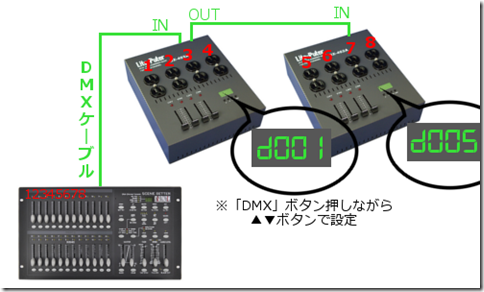

発展性のある使い方

DX-402Aを持っているアマチュア・学校演劇部の場合、この機材があまりにも直感的に操作できるので、2~3台並べて、全部手動で (8~12本のフェーダーを) 頑張って操作しているというような状況もしばしばみられます。

しかし、その規模になってくるとその使い方では勿体ないです。

この調光ユニットは、忘れてしまいがちですがDMXで操作する調光ユニットでもあります。

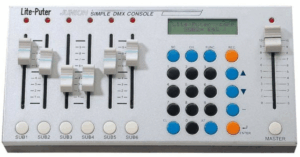

シーンセッター等、明るさの記憶機能のあるDMX調光卓を接続して使うこともできるわけです。そうすれば、両手をフルに使って全手動操作をする必要も無くなりますし、LEDPARも同じ卓から操作できますね。

このようにDMX卓から操作を行う場合、注意点として、DX-402A本体に付いているフェーダーは引き続き有効です。DMX信号と本体フェーダーのどちらか高い方の数値が優先されます (HTP)。

つまり、うっかり402Aのフェーダーに触れてしまって若干浮いた状態になっていると、暗転しないトラブルにつながるので十分に注意が必要です。

この機能を逆手にとって、小劇場では客電や作業灯をDX-402Aから取っておくと便利になります。退館時、調光卓をシャットダウンしても402Aのフェーダーが上がっていれば客電と作業灯だけは点灯できるので、卓を触れない人が最後になっても安心。

もちろん演目の本番時は、調光卓からも客電を操作できます。“も” というところがポイントです。

学生演劇祭なんかでも、複数の団体が同じ卓を使いまわすので、団体間の入れ替わりの際に卓の誤操作で客電を暗転してしまわないように、402Aから客電を取ったこともありました。

よくあるトラブル

簡易的な機材であるだけに、使用者の知識レベルが様々で、初歩的なトラブルでドハマりすることもあります。代表的なトラブルを紹介します。

2系統を同じ電源から取っていてブレーカーが落ちる

- この機材は、Dim.1+2、Dim.3+4の2本に元電源が分かれています。それぞれ15A (1500W) ですが、だからと言って1回路の壁コンセントに両方刺している、またはタップで分岐して刺しているという接続例が見られます。

- これではせっかく元電源が2本になっている意味はなく、全体で15A (1500W) になってしまいます。

- 分かって使うなら良いですが、知らずにやってしまうと危険です。どこの壁コンセント同士が別回路なのか、きちんと把握しておきましょう。

3と4だけが点灯しない

- 本体は「1+2」側の元電源が入っていれば起動できてしまいます。しかし、「3+4」側の元電源も取らないと、Dim.3と4はいくらフェーダーを上げても点灯しません。

- 考えてみれば当然ですが、この機材の仕組みを良く知らない人が使っている場合、原因究明できずなかなか抜け出せないことがあります。

暗転しない (5%程度の明るさで残る)

- うっすら5%程度の明るさが残ってしまって暗転しない場合、原因は主に本体フェーダーが微妙に上がっているか、DMX卓がつながっていてそちらのフェーダーが微妙に上がっているか、どちらかです。

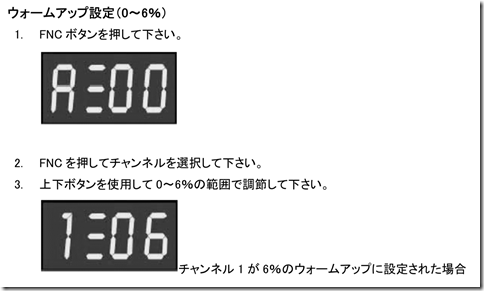

- しかし稀に、どちらも0のはずなのに暗転しない、というトラブルが発生します。そんな時は、本体のウォームアップ設定が0%になっているか、確認してみてください。

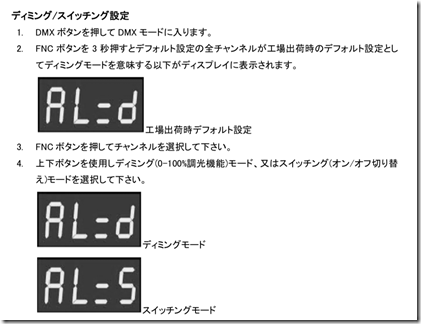

フェードができない (50%を境にオンオフしてしまう)

点灯しない (サーキットプロテクタが飛び出ている)

- 図の⑦=サーキットプロテクタが飛び出している場合は、押せば復帰できますが、そもそも飛び出している時点で、直前に過負荷 (容量オーバー) が発生しています。

- 容量オーバーの灯体を接続したり、誤って大出力の掃除機などを接続したり、ショートした灯体を接続したりしませんでしたか?

- 押せば復帰できるから良い、ではなく、原因を取り除いてから復帰しましょう。

暗転しない (制御にかかわらずフル点灯になってしまう)

- トライアック (調光素子) を破壊してしまった可能性があります。直前に容量オーバーの灯体を接続したり、誤って大出力の掃除機などを接続したり、ショートした灯体を接続したりしませんでしたか?

- 特にショートした灯体を接続してしまった場合、一瞬だけサーキットプロテクタの動作が追い付かないほどの過負荷となり、調光素子が破壊されることがあります。

- 自力での修理はできなくないですが、メーカー修理をお勧めします。

フェーダーが折れた

- 本体フェーダーが意外と脆いので、長く使っていると折れてしまうことがあります。

- メーカー修理をお勧めしますが、自前で「100kΩ Bカーブ 60mmストローク」のスライドボリュームを調達してきて修理することができます。

- 何故かビームテックで売っています。少し割高ですが、確実ではあります。

コメント