DoctorMXを、舞台照明用調光卓の一種として (そのような機能を期待して) 購入した方は多いと思います。しかし、そうした方向けのすぐに真似できるスターターキットみたいなマニュアルが存在しないと思います。

あくまで私の使い方を紹介するという位置づけではありますが、比較的「調光卓らしい使い方」をしている方だと思うので、困っている誰かのお役に立てればと思います。

DoctorMXは「卓」か?

DoctorMXを5万円ほど出して購入して、まず絶望するポイントはマニュアルの難解さではないでしょうか。

公式マニュアルは本当に技術者の書いたドキュメントという感じで、現場でどのように使うのか分かる構成になっていません。

また、GONG Internationalさん、Lasensさんが詳細なブログ連載型のドキュメントを作成されていますが、いずれも個別の機能にフォーカスしたもので、全体としてどのような使い方をしたらいいのか提案したものではありません。

そもそも、DoctorMXの使い方は極めてユーザー任せになっています。これは設計思想がそうなので仕方ありません。

というか、DoctorMXは「照明卓」ではありません。初期のころしか知らない照明さんは「あれってテスターでしょ?」と言うことがありますが、その通り、元々は信号のテストや監視のために作られた機材が、ユーザーの要望を受けて照明卓としての機能を持つように魔進化してきた、と言った方が正確でしょう。

今ではテスターでも卓でもないので、私は「DMX信号を様々に料理する箱」と呼んでいます。

それでも、照明卓として【も】十分な機能を持つようになって久しいので、少なくとも私にとっては替えが効かない愛用の照明卓になっています。

そこで、照明卓としてのDoctorMXという観点にフォーカスして、私の使い方を紹介できればと思います。

なお、照明卓としてのDoctorMXの使い方は、かなり以前から舞台照明家の岩城保さんがご自身のサイトで紹介されています。ただ、この使い方 (コンソール機能を12面用意してサブマスター的に使う) はかなりマニアックで初心者には難しいので、別の提案として私の方も参照して頂ければ嬉しいです。

※と言いつつ、私の使い方も相当に難しく、万人に使いこなせない可能性が高いです。DoctorMXとは“そういうもの”で、各個人がオリジナルの使い方を編み出すところに醍醐味のある機材とも言えます。その意味では、自分の使い方を公開する人が増えた方が集合知の観点で好ましいでしょう。

この使い方のメリット

まず、これから紹介する使い方が “照明卓として見た場合” どのような機能・メリットを持つか紹介します。これを見て、ご自分の使い方に合うかどうか判断頂ければ良いかと思います。

メリットと思われる部分はピンク色で示します。

- ムービングライトではない一般照明 (conventional fixture) をメインにした、調光に特化した使い方です。

- キュースタック方式 (キューシートに記録した照明を上から順番に再生する方式) です。

- このため、演劇などの【流れに沿って順番に進行する演目】に適しています。即興性の高い照明には向いていません。

- キューの進行は手動操作 (クロスフェーダー) でも、タイムフェードでも可能です。

- キュースタックの中にチェイスを入れ込むことができます。

- シーンの作成はPC上でも行えますし、物理的な照明卓の出力をキャプチャーして取り込むこともできます。物理卓の機種は問いません。

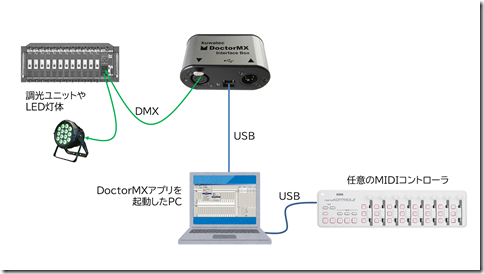

- 物理卓の代わりにnanoKontrolなどのMIDIコントローラーを使うこともできます。荷物を減らせます。

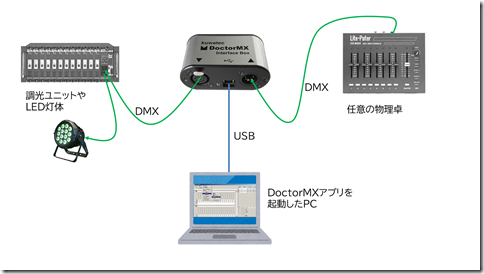

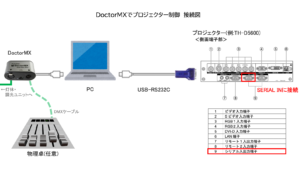

物理的な構成

ハードウェアの構成としては以下の通りです。

- DoctorMXアプリを起動したPC

- DoctorMX本体 (インターフェースBOX)

- 任意の物理照明卓またはMIDIコントローラ

- 操作対象のDMX機器

概略図としては以下のようになります。

流れ図

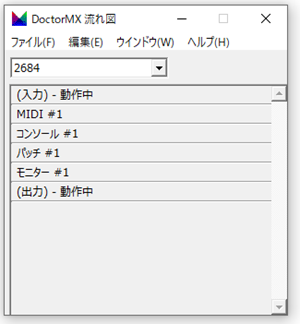

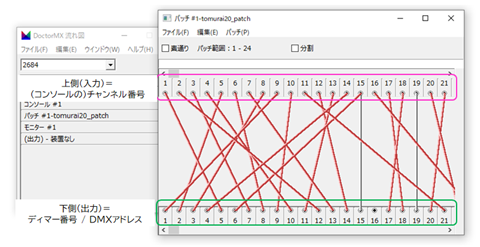

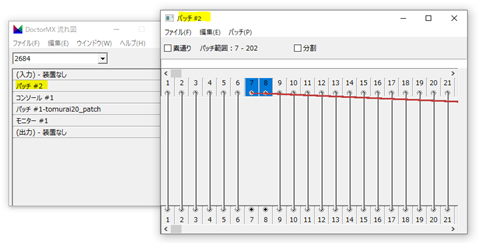

次に、DoctorMXアプリの根幹的な機能である「流れ図」を設定します。よくわからなければ、以下の画面をそっくり真似してください。

「モニター」は「監視」でも構いません。(見た目が異なるだけでほぼ同じ機能なので、お好みで)

流れ図は、“流れ” と言っている通り、上から順番に信号が処理されます。よって、各機能の順番を変えると動作が変わります。

たとえば「モニター」はその名の通り信号の値をモニターする機能ですが、これを「パッチ #1」の上に入れた場合、パッチ前のチャンネル順で表示されます。一方で「パッチ #1」の下に入れた場合、パッチ後のチャンネル順で表示されます。このため、流れ図のどこにその機能を配置するか、も意識する必要があります。

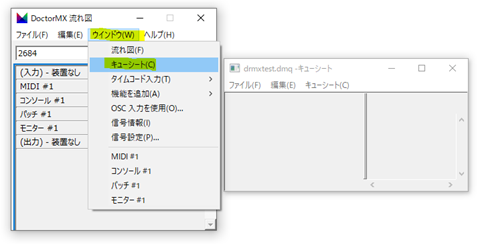

なお、流れ図の順番自体の保存は「キューシート」を使用します。

ウインドウ→キューシートをクリックすると何もないキューシートが表示されますが、この空のキューシートを保存すればいいです。

その時の流れ図の状態と各機能の状態が丸ごと保存されます。

なお、キューシートという名前が付いていますが、今回の使い方ではキューシートとして使用しないのでご注意ください。キューシートウインドウは最後まで空っぽのままです。

ここまでが流れ図の説明です。

以下、各機能の設定をしていきます。

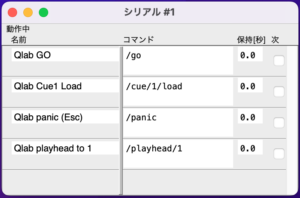

MIDI

※物理的な照明卓を接続している場合は本項目の設定は不要です。流れ図から削除してください。

物理フェーダーとしてMIDIコントローラを使う場合のみ、MIDIを流れ図に挿入してください。挿入場所は流れ図の一番上 (正確には上から2番目) です。

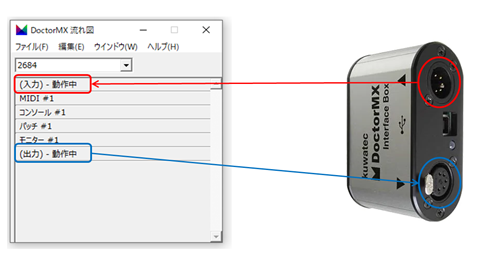

というのも、流れ図の一番上と一番下に固定で存在する (入力) (出力) というのは、DoctorMX本体の物理的なDMX端子のことを示しています。

(入力) 側に物理的な照明卓をつないでいる場合は、その信号が取り込まれて流れてきます。

MIDIの場合、本来物理的な照明卓がつながっているべき場所=流れ図の最上段に「MIDI」を持ってくることで、物理的な照明卓をつないだのと同じ効果を発揮します。

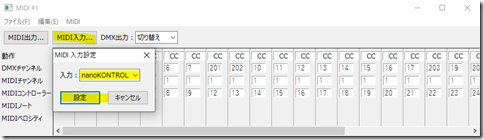

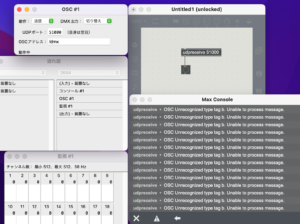

「MIDI」のウインドウはこんな見た目をしています。

MIDIコントローラをつないだら、まずは「MIDI入力…」を押してMIDIコントローラの名前 (例:nanoKONTROL) が正常に表示されていることを確認して「設定」を押すのをお忘れなく。

あとの詳しい設定方法は公式マニュアルを見てね。(こういう詳細のところは公式が一番良いです)

基本的には、MIDIコンのフェーダーの左から順に、DMXチャンネルの1,2,3…になるように変換していけばいいと思います。

上の写真では急に201・202になっている箇所がありますが、これは後述するコンソールのクロスフェーダー用に遠くの番号を割り当てているためです。

正常に設定できているか分からない場合は、流れ図でMIDIのすぐ下にモニターor監視を持ってきましょう。MIDIコンを操作してモニターが動けば、ちゃんと物理卓の代わりとして動作しています。

パッチ

流れ図が前後しますが、先にパッチを説明します。

パッチはいわゆる照明卓のパッチと同じです。ただし表示が入力と出力をケーブルでつなぐ、強電パッチのような見た目になっています。

今回の場合は「コンソール」の後段に設置しますので、上段(入力)がチャンネル、下段(出力)がDMXアドレスと思っておけば良いです。

コンソール

「コンソール」機能はDoctorMXの中で最も “照明卓らしい” 機能です。今回の使い方では、基本的にこのコンソール機能の中に本番で使用するすべての照明シーンデータを保存します。こちらがむしろ本当の意味でキューシートです。

コンソールは機能が多いので、一つ一つ設定していって「理想のコンソール」を作り上げる必要があります。

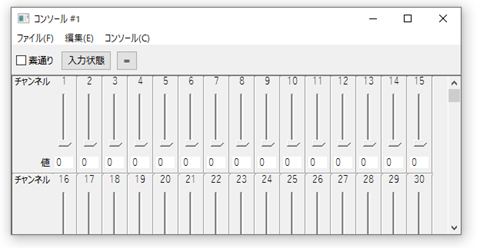

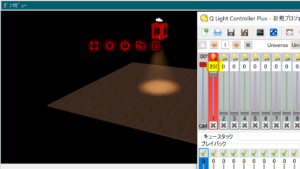

まず初めて開くと、以下のような素朴なフェーダーの羅列が出てきます。

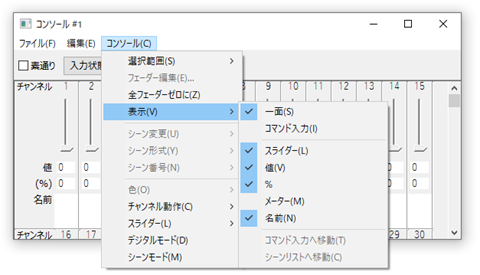

「コンソール(C)」→「表示(V)」で、表示を整えていきます。

- 一面(S):チェックを解除すると2段プリセットのような見た目になり、後述のクロスフェーダーの動作形態が変わります。

- 値(V)、%:0~255表示が良いか、0~100表示が良いかお好みで。私は両方表示しています。

- 名前(N):物理卓のフェーダーの下に書き込むように、フェーダーに任意の名前を付けられます。今回の使い方ではほぼ必須です。

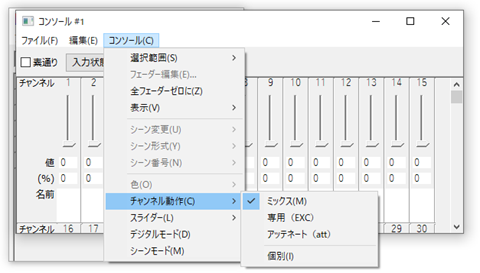

次に「チャンネル動作」も設定します。

- ミックス:物理卓やMIDIコントローラからもチャンネル操作したい場合これを選択します。たとえば本番中に舞台の様子を見ながら手上げでフォローを入れたい場合などに役立ちます。

- 専用(EXC):物理卓やMIDIコンをクロスフェーダーとしてのみ使用し、チャンネル動作を受け付けなくします。うっかり物理卓が上がっていて暗転しないといったトラブルは防げます。

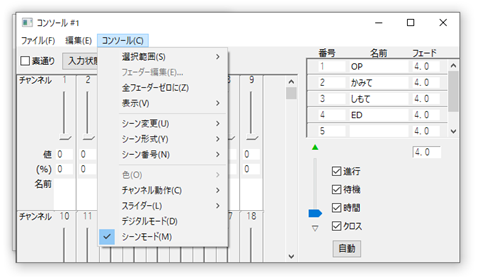

次に「シーンモード」をオンにします。するとコンソールの右側にシーンリストのようなものが現れます。

続いてこのシーンリストの機能を整えていきます。

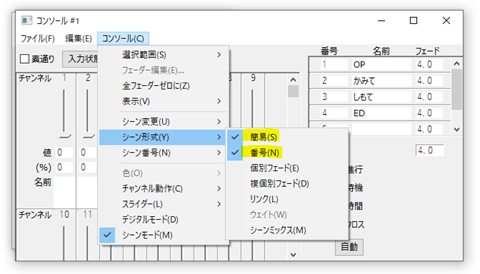

まずは「シーン形式」。とりあえず「簡易」「番号」の2つにチェックを入れればOKです。

「簡易」を外すと、フェードタイムをUP/DOWN個別に設定できますが、手動進行メインの場合はあまり興味がないので、必要になるまでは「簡易」のままにしておくことが多いです。

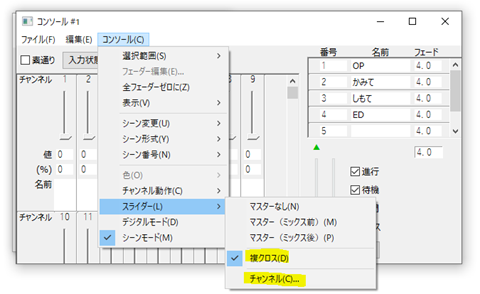

次に「スライダー」を設定します。「複クロス」にチェックを入れます。

すると、シーンリストの下のクロスフェーダーが2本になると思います。

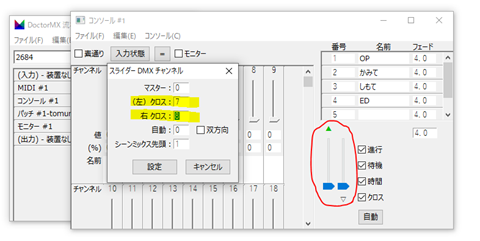

続いて複クロスの下の「チャンネル」も設定しましょう。これはクロスフェーダーに割り当てるチャンネルの設定です。

(左)クロス、右クロスの2つを設定します。

(左)にカッコが付いているのは、複クロスにしない場合はクロスフェーダーが1本になるためです。

割り当てですが、通常は繋いでいる物理卓の一番右側のフェーダー2本を割り当てればよいかと思います。

以下のような8ch卓の場合、7と8ですね。

しかし、これだと不都合が生じる場合があります。それは前述した「チャンネル動作」が「ミックス」の場合です。この場合は、フェーダー7/8を上げると、クロスフェーダーも動くし、実際のチャンネル7/8番も点灯してしまうことになります。

これを回避する方法は2つ。1つはチャンネル動作を「専用(EXC)」にすること。こうすればチャンネル動作はブロックされ、クロスフェーダーのみが反応します。

もう1つの方法は、コンソールの直前にもう1つパッチを挟んで、フェーダー7/8をどこか遠くのチャンネル (201/202など) に飛ばすこと。

MIDIコンの場合は「MIDI」の中でパッチできるので、そこで設定すればOKです。

この場合、コンソール側の割り当てチャンネルも201・202に変更することをお忘れなく。

正しく設定されていれば、物理卓のフェーダーを動かした時にコンソール内のクロスフェーダーが動くはずです。

まとめ

ここまでで、私流のDoctorMX使用法のセットアップは完了です。

この設定を「キューシート」で保存しておけば、いつでも呼び出せるようになります。

コメント