サスバトンのある公共ホール型の照明設備の中には、サスバトンの中央付近に大きなパッチ盤のようなものが付いているものがあります。これを「サスパッチ」と言います。

サスパッチのあるホールは少数派ですが、意外と世の中にちゃんとした解説が無いので、いざ遭遇した時に備えて以下に解説します。

いわゆるパッチとは目的が異なる

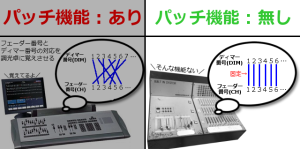

舞台照明の文脈で「パッチ」というと、一般的に「調光卓のフェーダーと灯体の対応を決める作業」を指します。つまり、目的としては「調光卓のフェーダーの順番を、使いやすいように並べ替えたり、まとめたりする」ことが第一の目的と言えるでしょう。

そして、パッチには大きく調光卓で行うパッチ(ソフトパッチ・弱電パッチ)と強電パッチの2種類があることは、別の記事で触れているとおりです。

ところが今回のテーマである「サスパッチ」は、主にサスバトン仕込み中の延長コード/分岐コードの使用を減らすことを目的としています。

よって、サスパッチ単独では一般的なパッチのような「調光卓のフェーダーの順番を、使いやすいように並べ替えたりまとめたりする」という目的は完結できず、必ずほかのパッチ(ソフトパッチや強電パッチ)と併用されることになります。

この点が、いわゆる「パッチ」とは異なる部分です。

サスパッチの仕組み

では、どのようにして「仕込み中の延長コード/分岐コードの使用を減らす」という目的を達成するのでしょうか。

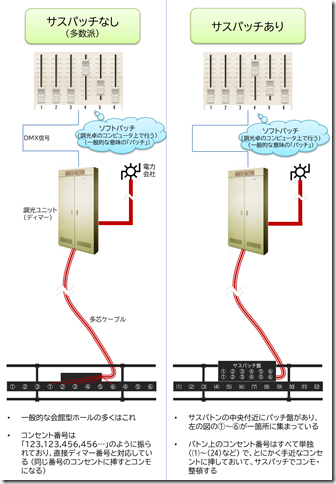

サスパッチのあるホールと無いホールの照明設備の概略図を描くと、こんな感じです。

(図はクリックで大きくなります)

図にも書いていますが、一般的な設備では調光ユニットから直接各コンセントに向かってケーブルが伸びており、灯体をコンセントに挿した時点で調光ユニットとの電気的接続は完了し、あとは調光卓でパッチすれば点灯可能な状態になります。(※ソフトパッチの場合)

これに対し、サスパッチは一旦サスバトンの中央のパッチ盤にすべての回路が集結し、サスバトン上のコンセントはそのパッチ盤に接続しない限り点灯することができません。

これだけだと手間が増えるだけのように感じますが、大きな特徴として、サスバトン上のコンセントはすべて単独の番号になっています。ここがサスパッチ最大の利点です。

サスパッチのメリット

一般的なホールでは、灯体を接続したいコンセント番号が遠い場合、延長コードを使用する必要があります。

また、そもそもホールによって、コンセントの並び順が異なります。

「1SUSに12回路あります」と言われても、その並び順は 123,123,456,456… なのか、1234,1234,5678,5678…なのか、はたまた 123,456…654,321 とシンメトリー配置なのか、メーカーや施工年代によってまちまちで、現場に着かないとわからないことも多いです。

一方サスパッチは、こうした問題を解決できます。

サスバトン上のコンセントはすべて単独の番号が振られています。(例:1~24など)

灯体を吊り込んだら、まずは何も考えずに近くのコンセントに挿した上で、その番号をメモします。

吊り込みが終わってから、中央のサスパッチ盤に行って、「パッチ盤の番号」と「サスバトン上のコンセント番号」を対応させます。

サスパッチ盤は通常、1ディマーにつき3~4個のメス口があるため、分岐ケーブルも使わずに“コンモ”が作れます。

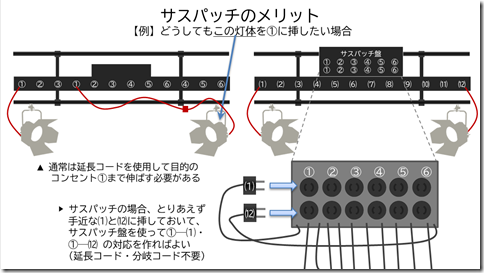

下の図にメリットをまとめました。

便宜上、ディマーと直接つながっているコンセントは丸数字(①②)、サスパッチの時のバトン側コンセントはカッコ数字((1)(2))で表記しています。

左の図(サスパッチ無し)ではバトン上に丸数字①~⑥があるのに対し、右の図(サスパッチあり)では中央に丸数字が集まっていることに注目してください。

サスパッチのデメリット

一方で、サスパッチのデメリットとしては「サスバトンの仕込み後にひと手間かかる」ことと、「仕込みの概念から異なるので、慣れていないと頭が混乱する」という2点に尽きます。

結局、延長コードや分岐コードを使ってでも、あるべき番号のコンセントに直接接続する方が直感的であり、トラブルシューティングもしやすいのでしょう。

設備を設計する側としては、「コンセントの並び順が使いにくい」という悪評を回避できるのでメリットがありそうなものですが、ともあれあまり普及していないのが現状です。

豆知識

サスパッチ盤には、引掛形2P20A ![]() のコンセントがよく使われます。「ツイスト2P」とも呼ばれます。

のコンセントがよく使われます。「ツイスト2P」とも呼ばれます。

ツイスト2PはT型コンセントに比べるとコンセント自体の直径が一回り小さいので、狭いスペースに大量のメス口を施工するという性質上、採用されたものと思われます。

【写真提供】

・サスパッチ盤の写真:DS様 (twitter:@L_create_Arts)

コメント