前回の記事では、2段プリセット・3段プリセットと呼ばれる機能について扱いました。

この機能はその後、どのように進化したのでしょうか?

4段、5段……21段プリセット?

やはり人間ですから、「3段プリセットまでできたのだから、4段以上も作れるでしょう!」と思うのが当然です。

欲を言えば、ある演目に100シーンの照明変化が必要であれば100段プリセット、200シーンあれば200段プリセットにしたいものです。そうすれば、本番中にプリセットフェーダーを触る必要はなく、操作が格段に楽になります。つまり、「演目で使うすべての明かりを“保存”したい!」と考えるようになったのです。

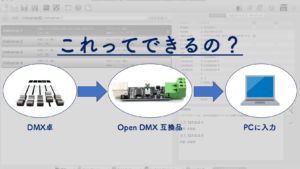

今でこそ、明かりの“保存”は「コンピュータに記憶させる」というハイテクな手段が使えますが、コンピュータが未発達だった当時は、“物理的に”段を増やしていくしかありませんでした。

そこで、4段以上の多段プリセット調光卓が作られたのです。しかし想像すればお分かりいただけると思いますが、段が増えれば増えるほど、調光卓が占める面積は増えていきます。よって日本ではせいぜい6段プリセット程度が限界であったようです。

海外では、21段プリセットという例もあったとか……(丸茂ライティングニュース1982年3月号、p.4)

2つの流儀――「A/Bクロス」と「段マスター」

さて、たとえば6段程度の多段プリセット調光卓が目の前にあったとして、あなたはどんな機能を望むでしょうか?

……実はここに来て、人類は「演劇などの決まった台本を持つ演目と、アドリブの多い演目とでは、調光卓に求められる機能が違う」ことに気づきました。

演劇などの決まった台本を持つ演目の場合、

- 1段目→2段目→3段目→2段目…と「順番に」明かりを再生する(必ずしも1,2,3,4,5,6の順とは限らない)

- 「1段目+3段目+5段目」など、3段以上の明かりを同時再生する需要は少ない

という特徴があります。このような演目には、昔ながらの「A/Bクロスフェーダーに次に使う段を割り当てて、クロスフェーダーを返し返し進めていく」という方法が一番ラクに操作できそうです。

(A/Bクロスを、AからBへ、BからAへ操作することを「返す」と言います。)

一方、何が起こるか分からないようなイベントでは、

- 6段分組んである明かりを、いつ、どの段でも直ちに再生できるようにしておきたい

- 3段以上の明かりを同時再生できた方が嬉しい

という特徴があります。このような演目にはA/Bクロスフェーダーは不向きです。

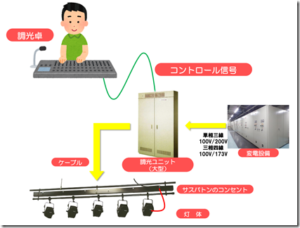

そこで、「段マスター」(プリセットマスター)という新たな機能が考えられました。これは、たとえば6段プリセットの場合、それぞれの段を支配するフェーダーを6本作るという発想です。2段プリセットの記事で最初に出てきた、「2台の同じ調光卓が同じ調光ユニットに命令を出す」という発想をそのまま拡張したものと言えます。

もちろん、2段プリセット卓においては、「A/Bクロスフェーダー」と「段マスター」は全く同じ機能であり、区別がありません。

段マスター(プリセットマスター)を備えた3段プリセット卓も存在しますが、やはり本格的にA/Bクロスフェーダーとの差別化が有効になるのは、4段以上の卓でしょう。

ムービングライト登場以前のコンサート照明では、7段プリセット(ただし、うち5段はON/OFFのみ)+段マスターを備えた「ロックボード」という機種が有名であったようです。今でも、ライブ照明向きの機能を重視した卓を「ロックボード型の卓」と呼ぶことがあります。

2つの流儀のその後

その後、物理的な「段」ではなく、コンピュータによるシーン記憶が盛んになると、上述した2つの流儀はさらに差別化が図られ、独自の進化を遂げていくことになります。

「A/Bクロスフェーダー+段選択ボタン」方式は、「キュースタック」と呼ばれる機能に、

「段マスター」方式は、「サブマスター」と呼ばれる機能に、それぞれ進化していきました。

次回記事へ続く…

コメント