※この記事はリライト(改稿)されました。改稿履歴を残すために公開してありますが、不正確な記述が含まれます。記事内容はこちらをご覧ください。

このブログをはじめ、いろいろな場面で、「調光回路が何回路で…」という表現を見聞きすると思います。でも、「調光回路」って、いったい何なのでしょうか?

「調光回路」と、もう1つ、「ディマー」という言葉について解説します。

コンセントが2口=2回路?

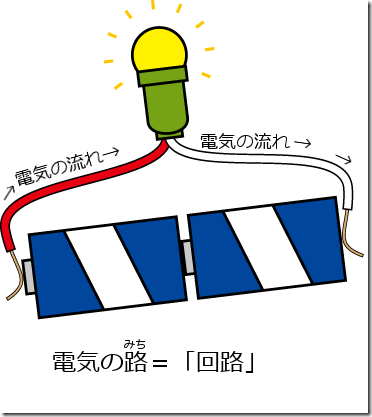

「回路」という言葉を聞いたら、まずは小学校の理科の時間に習ったこんな感じの図を思い浮かべてみてください。

電池の+極があって、―極があって、電球があって、その間を電線でつなぐ。すると、電気が流れて、電球が光る。このようなとき、「回路が成立している」と言います。回路とは、「電気が流れていく路(みち)」のことです。

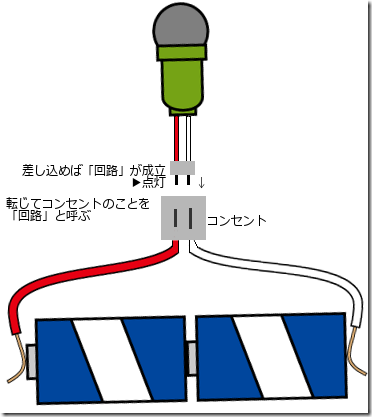

舞台照明の文脈では、本来の「回路」の意味から少し外れて、灯体を差し込むコンセントのことを「回路」と呼ぶことがあります。

コンセントはいわば「できかけの回路」であり、「コンセントに電球や電気製品を差せば回路が成立して、電気が流れる」からです。下の図を見れば、お分かりいただけるでしょうか。

↑実際はもちろん電池ではないが、「コンセント=出来かけの回路」のイメージ。

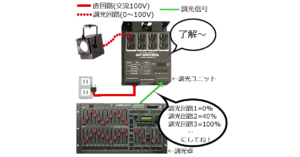

多くの劇場の資料には、「調光回路」という言葉が何度も出てきます。「調光ユニットにつながっていて、灯体の明るさを変えられるコンセント」程度の意味です。

しかし、注意しなければならないのは、

「調光回路の数」と「コンセントの数」は同じではない

ということです。

一体それはどういうことなのでしょうか。

調光ユニットを分解すると

「調光回路の数」を理解するために、調光ユニット「DP-DMX20L」を見てみましょう。

見ての通り、コンセントは8口(くち)ありますよね。

では、「この調光ユニットの調光回路の数は、8回路だ」と言えるでしょうか?

いいえ、そうではありません。

この調光ユニットの調光回路数は、4回路です。

8個コンセントがあるのに4回路?どういうことなのでしょうか?

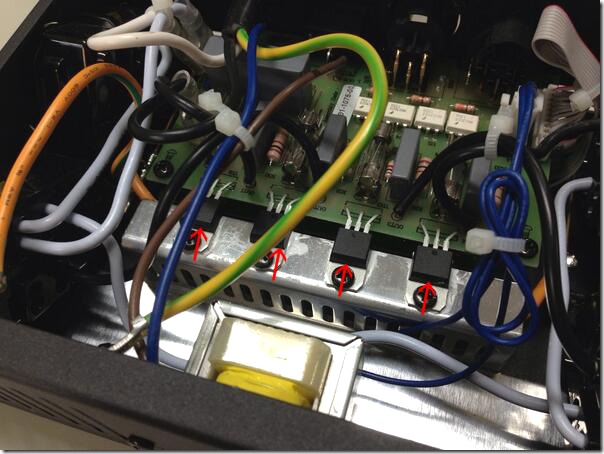

ここで、この調光ユニットの蓋を開けて、中の部品を見てみましょう。

矢印をつけた小さな電子部品が4つ見えます。

こいつが、なんと調光をしている張本人なのです。こんな小さな電子部品が電圧をいじくって、明るさが変わっているのです。

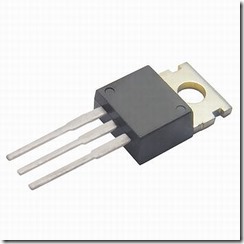

この部品を、トライアックと言います。

このトライアックが無いと調光はできませんから、トライアックの個数=「調光回路の数」と言えます。

この調光ユニットにトライアックは4個入っています。よって、「調光回路の数=4回路」と言えるわけです。

1つのトライアックから2口のコンセントにつながっているので、合計8口のコンセントが出ているわけです。「コンセントの数は8だが、調光回路の数は4」だと言う理由がお分かりいただけたでしょうか。

ついでに、このトライアックという部品が、「調光回路の容量」をも決めています。

トライアックは最大電流値が決められており、どんなに太い電線を使っても、トライアックの性能を超える電流を流してしまうと、トライアックが壊れてしまい調光できなくなります。

「この劇場は1回路20A(≒2kW)までだからね!」と言われたら、1つ1つの回路のトライアックがそれ以上耐えられない、ということです。

(実際はトライアックの限界より少し低い容量のブレーカーやヒューズなどが挟まっていて、トライアックが壊れる前に落ちるようになっていますが…)

ちなみに、ここで出てきた調光ユニット「DP-DMX20L」は、1回路につき5A(≒500W)までです。

復習ですが、コンセントが8口あるからと言って、「コンセント1口につき5A」ではありません。理由はもうお分かりですね。

ディマー、という言葉

また、1つ1つの調光回路の心臓部分となる、「トライアックとその周辺部分」を指して、「ディマー」と呼びます。英語の dim (~を薄暗くする、調光する)に 窶?er (~する者)を付けて、 dimmer です。「ここが調光の心臓部分だぞ!」という意識がよく現れた言葉です。

「ディマーユニット」と言うと、「調光ユニット」と同じ意味になります。「調光ユニット=ディマーユニット」は、「ディマー」がたくさん集まって1台の機器になったもの、と言えばイメージしやすいでしょうか。

↑Lite-Puter社の調光ユニットに使われている「ディマー」。このようにディマー部分だけ取り外しのできるものは珍しいが…

↑トライアック、ディマー、調光ユニットの関係イメージ図。

舞台照明には「調光○○」と名の付く部分がたくさんあって紛らわしいですが、「ディマー1個」と言えば確実に「調光ユニットの1回路分」を指し、かつ「コンセント」のように曖昧な言葉ではないので、便利な言葉としてよく使われます。

「ディマーの○○番」は「調光回路の○○番」とほぼ同じ意味だと思って大丈夫ですが、「調光回路」と言ってしまうと、最初に挙げた豆電球の画像のように「灯体まで含めた電気の通り道」というようなやや広い意味に取られることがあり、混乱を招くことがあります。

そこで、特に「調光ユニット周りのことを言っているのだ」という思いも込めて、「ディマー」という言葉を使うようなイメージです。

※もちろん、単に「調光ユニットのある辺り」を指して曖昧に「ディマー」と呼ぶ場合もあります。「ラスボスの居る部屋」を「ラスボス」と呼ぶようなものです。その辺りは実作業の時の文脈によります。

調光関係の用語の整理

調光関係の用語は分かりづらく、定義もあいまいだったりするので、他のウェブサイトや機材の説明書などを読む際は、この記事に書いた通りの意味ではないことが多くあります。文脈から意味を察することができるようになれたらいいですね……

参考までに、ほかにどのような言い回しがあるか、こちらの記事に載せておきます。

【画像出典】

豆電球の回路の画像:イラストポップ http://illpop.com/png_school/science_a08.htm

調光ユニットの中身の画像:個人撮影

トライアックの画像:マルツパーツ http://www.marutsu.co.jp/shohin_82321/

コメント

コメント一覧 (1件)

[…] の教室や普通の民家では、そんな感じで調光ユニットを確保しているのです、というお話でした!次回は、【調光の基礎知識】編のラスト、「調光回路の数え方」です。→次の記事を読む […]