白熱電球・ハロゲン電球の調光に使われる調光ユニット(ディマーユニット)。その仕組みは、トライアックという半導体部品を使って高速でスイッチのオンオフを繰り返すことで、オンとオフの中間的な明るさを作り出すというものです。

ベテランの照明さんは、このトライアックのことを「石」と呼ぶことがあります。例文:

あ~、これはヒューズじゃなくて石が死んでいるから、現場では直せないね。

フェーダーが0なのに点きっぱなしになっている?それ、石が死んでるんじゃない?

このような用法が定着した経緯について解説します。

有力説:「球」に対する「石」

おそらく有力な説は、真空管との対比に由来するというものです。かつては音響機器やコンピュータにおいて真空管を増幅器(アンプ)として使用していました。真空管は電球のようにガラスの中にフィラメントやプレートが入っている仕組みだったので、電球と同じく「たま (球)」という呼び方になるのは自然なことです。

そして、半導体は初期には真空管の後継部品として普及した経緯があります。ここで半導体 (とりわけ初期の三本足トランジスタ) は黒いモールド樹脂に覆われており、「真空管=球」のような愛称的な呼び方を考えたとき、「トランジスタ=石」になったのは自然なことだと考えられます。

舞台照明で使われるトライアックは、サイリスタという高電圧・大電流のスイッチングに特化した半導体部品をさらに交流電流に対応させたものですが、トランジスタに見た目も内部構造もよく似ています。このため舞台照明用のトライアックも同様に「石」という呼び方が業界用語として定着したと考えられます。また、初期のサイリスタは銀色の金属パッケージを採用しており、ずしっとした重さのあるものでした。このことも、「石」のイメージを形成する原因になったのかもしれません。

なお、半導体の原料であるシリコンが石の一種 (珪石) であるから、とする解説も見られますが、俗語にしてはあまりにも由来が学術的すぎるので、筆者はこの説を支持していません。あくまで「真空管=球」のような、見た目と質感のイメージから「石」と呼んでいる、という方が合理性があると思います。

おまけ1: 英語圏では「石」と呼ぶのか?

半導体が生まれたアメリカでは、真空管 = tube に対応するような、半導体を指す俗語は明確には存在しないようです。半導体全般を指す用語として chip (チップ) がありますが、「石」に比べるとやや俗語感が薄く、より専門的なテクノロジー用語という印象があります。

強いて言えば、die (ダイ、サイコロのこと) という言い方が最も「石」っぽい呼び方ではないでしょうか。

しかしながら、CPUのような高度に集積された回路の半導体部品 (IC / Integrated Circuit) のうち、1つのパッケージ内に1つのチップだけが乗っているようなもののことを「モノリシックIC (monolithic IC)」と呼ぶことがあります (「マルチチップIC」「チップレット」などの対義語)。この「monolithic」という単語は monolith = 一枚岩 に由来します。このように、「石・岩」のイメージを伴う用語自体は使われているようです。

また、半導体を用いることにより、従来のメカ部品や短寿命部品を置き換えることができる場合、そのような半導体部品のことを「solid-state (ソリッドステート)」と呼ぶこともあります。たとえば、機械的なスイッチを半導体スイッチで置き換えた場合、ハードディスクをSSDで置き換えた場合、白熱電球をLEDで置き換えた場合、などによく使われる表現です。

おまけ2: 「球」を用いた調光ユニットは存在したのか?

ラジオやオーディオ機器が真空管(球)→トランジスタ(石)へ進化したのなら、舞台照明用調光ユニットも、何らかの球→トライアック(石)へ進化したのでしょうか?

答えは、「主流の技術としてはノー」です。

- ラジオやオーディオ機器 … 弱電(音声信号レベルの微弱な電圧)を扱っている

- 舞台照明の調光 … 強電(人が感電するレベルの強い電圧)を扱っている

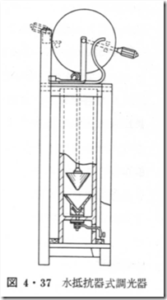

このような特性の違いから、「真空管の強電バージョン」に相当する部品はそれほど発展せず、あくまで舞台照明用調光ユニットの歴史は、塩水抵抗器→金属抵抗器→可変変圧器 (オートトランス)→半導体 (サイリスタ→トライアック) という順番で進化してきました。

しかしながら、その「真空管の強電バージョン」に相当する部品は一応存在しました。それがサイラトロンです。主流の技術にはなりませんでしたが、日本では戦前の東芝が設置したマツダ照明学校、戦後に日立製作所が施工したごく一部のホールで採用されていたようです (『舞台照明用調光装置の系統化調査』『日立評論 1961年1月』)。

コメント